| |

"LA

FILIERE REICHSHOFFEN"

De nos jours, le sujet "filière Reichshoffen"

fait penser à des trafiquants de drogue ...

mais durant la période de la seconde guerre mondiale

c’était la filière des passeurs de

prisonniers évadés. Comme des trafiquants de drogue,

ils avaient le droit de mentir,

le droit de faire de faux papiers, le droit de faire un

commerce illégal, le droit d'amadouer

autrui, le droit de jouer la comédie ... de faire tout

ce qui était illégal aux yeux de

l'occupant allemand, mais il ne fallait surtout pas se

laisser prendre la main dans le sac !

Ils ne se bagarraient pas avec des armes tels que les

FFI, mais avec l'intelligence et le coeur

pour organiser l'évacuation des prisonniers de guerre

évadés et d'autres personnes

menacées par le régime hitlérien !

Il existe un témoignage très intéressant d’un

certain Lucien Fischer d’Abreschviller, ce

dernier mentionne l’existence d’une importante

filière à Reichshoffen dirigé par

Paul Rudloff.

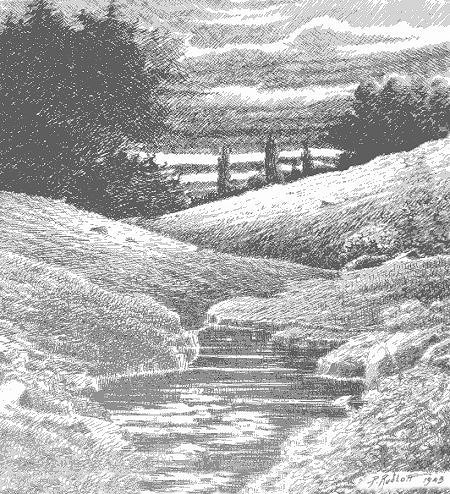

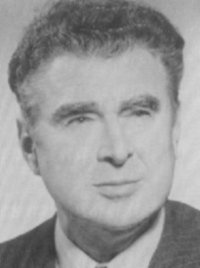

Paul Rudloff dans son atelier de

peinture à Reichshoffen (5 Rue des Baigneurs, actuelle

résidence du Gîte de la Renardière), les cachettes

secrètes ont été conservées dans la maison.

L'ancienne Maison Rudloff à côté de l'ancien Moulin.

Dans les combles, au-dessus de la nef

de l'église catholique de Reichshoffen, une cachette

servait aux évadés.

RUDLOFF

- ROSIO ET D'AUTRES ...

Lucien Fischer d'Abreschviller dit : «

On ne savait rien de la filière de Reichshoffen.

Des évadés arrivaient, souvent guidés par des jeunes

filles.

On ne savait pas d’où ils venaient. Mais un jour,

on s’est trouvé dans la filière de

Reichshoffen et on n’a su comment qu’après la

guerre.

Beaucoup d’évadés qui venaient de Reichshoffen

passaient par Lorquin où Emile Rosio,

originaire de Reichshoffen, était comptable à la

Scierie Robein.

Il savait que nous faisions passer la frontière.

Quand il a voulu arrêter parce qu’il se sentait

surveillé, il a dit à ceux de Reichshoffen :

“Envoyez les évadés au Rehthal, chez Fischer,

parce que moi, je ne peux plus”.

Et c’est comme ça qu’ils sont arrivés chez

nous. »

(Emile Rosio sera interné à Schirmeck le

15 mars 1943 et libéré le 27 juillet 1944).

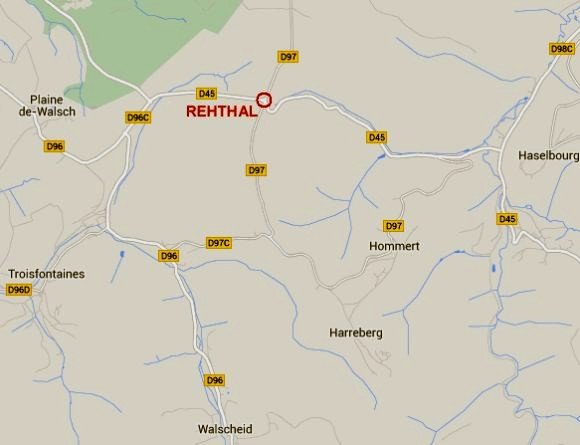

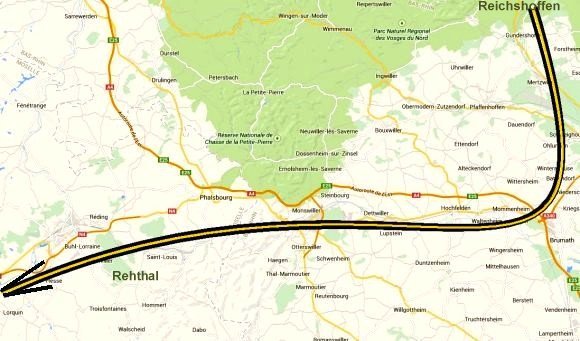

Le Rehthal est petit hameau localisé

sur un carrefour routier en Moselle entre Haselbourg et

Plaine-de-Walsch.

Le Rehthal en Moselle, un hameau de

quelques maisons.

L'organisation Rudloff de Reichshoffen trouva dans la

famille Fischer, père et fils voituriers,

une aide précieuse. Connaissant parfaitement les

forêts, ils amenèrent les évadés depuis la

gare d'Arzviller jusqu'au hameau de

Saint-Léon-Walscheid, où d'autres passeurs les

conduisirent jusqu'à Cirez-Badonviller, non loin de la

frontière franco-allemande.

MERTZWILLER

Le Restaurant de la Zinsel à Mertzwiller

(famille Feuerer).

A Mertzviller, Cécile Feuerer, épouse Klipfel, tenait

le Restaurant de la Zinsel.

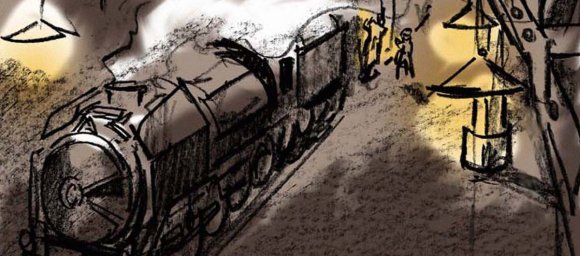

Elle venait jusqu’à Arzviller par le train avec

parfois dix ou quinze évadés.

Ça ne se voyait pas trop parce qu'à cette époque, pour

se déplacer, il n’y avait que le train.

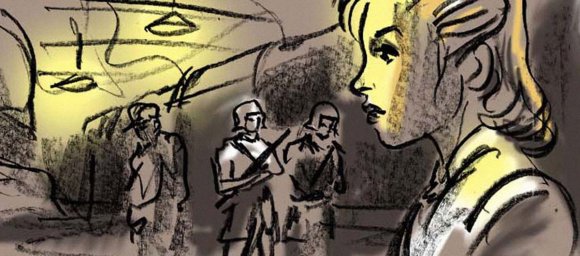

Départ en train des évadés.

Mais, pour avoir des billets, il fallait être bien avec

le chef de gare. Les évadés faisaient

semblant de lire des journaux allemands pour passer

inaperçus, eux qui ne savaient

généralement pas l’allemand !

Elle descendait la première : si elle descendait, les

évadés descendaient aussi.

Ceux de Reichshoffen connaissaient sa filière, mais

chacun travaillait à part.

Alors, ces évadés arrivaient séparément.

Le père de Lucien Fischer disait : “Pourquoi vous

ne venez pas tous ensemble ?”

Nous, on leur donnait un coup de main, c’est tout.

Un jour, on est allé à Sarrebourg pour

chercher des vêtements civils pour un évadé qui y

avait de la famille.

Ils ont demandé où il était, mais on n’a rien

voulu dire.

Gauleiter BURKEL

En Avril 1941, le Gauleiter Burkel a imposé en Moselle

le Service du Travail Obligatoire.

Après une visite médicale à 18 ans, il fallait aller

à l’Arbeitsdienst, puis, à partir d’Août

1942,

il fallait aller au service militaire. Chaque fois que

Lucien Fischer allait passer le Conseil de

Révision, sa mère apportait au médecin du lard, du

beurre, des saucisses et il était ajourné.

Mais quand le grand professeur venait, on le cachait.

DE

DIETRICH

C’est en 1942 que la filière a le mieux marché.

Les évadés des stalags (camps de prisonniers soldats)

d’Allemagne étaient rassemblés à

Reichshoffen.

A partir de 1942, il y a eu aussi des jeunes qui

refusaient de servir dans l’armée allemande,

ou qui avaient été incorporés et profitaient

d’une permission pour s’évader vers la France.

A Reichshoffen, Paul Rudloff avait organisé

l’accueil des évadés.

Tous les habitants de Reichshoffen participaient

d’une façon ou d’une autre.

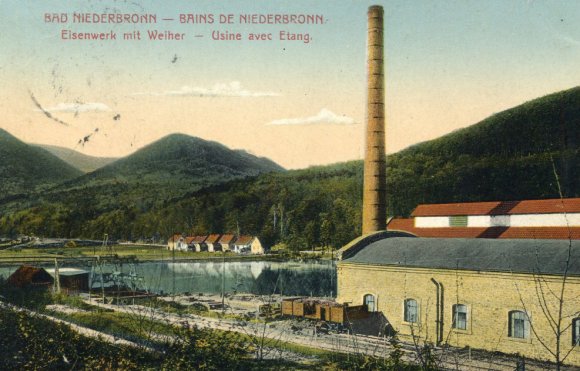

L’usine De Dietrich, de Niederbronn, donnait de

l’argent pour les habiller en civil ou

teindre leurs vêtements. Et aussi pour les nourrir.

L’usine de chaussures donnait des chaussures sans

ticket, mais il était entendu que si les

évadés étaient repris, ils devaient dire qu’ils

les avaient volés.

L'usine De Dietrich de Niederbronn

finançait l'action des passeurs.

Une fois habillés et nourris, les évadés prenaient le

train jusqu’à Arzviller.

Par Guntzviller, ils montaient au Rehthal en traversant

la forêt.

Ils avaient des boussoles (de fortune) fabriquées dans

les camps et ils savaient où ils

devaient aller.

Kit de boussole de fortune

Montage de la boussole

Les enfants les voyaient et en parlaient à l’école

; alors, l’instituteur disait qu’il ne fallait

pas parler de ça.

L'accompagnatrice descendait en premier

du train.

LES

FILLES A VELO

Des jeunes filles allaient à vélo sur les routes, et

quand elles voyaient des évadés, elles

laissaient tomber des petits paquets avec de la

nourriture : du pain, du lard, de la saucisse.

Les filles à vélo laissaient tomber des

paquets de nourriture.

Ils arrivaient au Rehthal généralement la nuit et

allaient directement au fenil, et quand le

père de Lucien Fischer allait nourrir les chevaux, le

matin, il les trouvait.

Il rentrait alors à la cuisine et disait à sa femme :

”Fais une grosse casserole de café !”

Il fallait nourrir les rescapés avec

du pain, du lard, de la saucisse ...

ARRESTATION

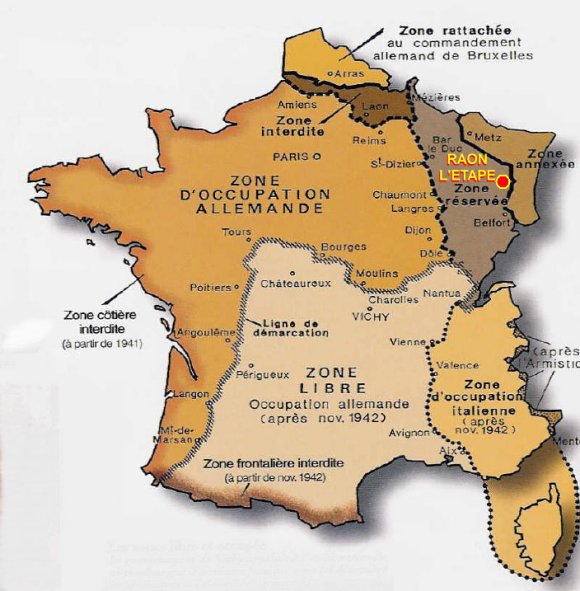

Destination, sortir de la zone annexée.

… Les évadés allaient ensuite à Luvigny ou à

Raon-sur-Plaine :

ils étaient en France. A Raon-l’Etape, la famille

Mathieu fournissait des papiers pour passer

la ligne de démarcation.

Combien on en a fait passer ? Dans les journaux on

avançait un chiffre :”Plus de 3.000 !”

Lucien Fischer dit : Je ne pense pas. Si on en a fait

passer 1.000 jusqu’en 43, c’est le

maximum.

Une fois, en une semaine, on en a eu 82 !

Tous les gens du Rehthal nous aidaient à les nourrir,

ils donnaient du pain, de la saucisse,

du lait, du vin, ...mais personne ne voulait

d’évadés chez eux.

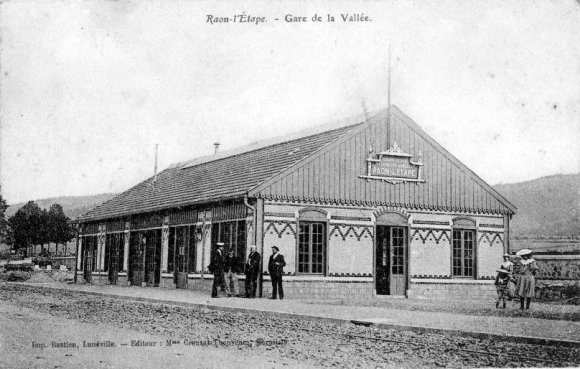

Le petit train de la vallée de RAON l'ETAPE

a survécu aux deux guerres mondiales et transportés

selon les époques entre 100 000 et 200 000 voyageurs par

an.

Sur une longueur de ligne de 23 Km avec 13 arrêts fixes

ou facultatifs en 1H10.

Dans les périodes tragiques des guerres et

d’occupation, il est présent en transportant des

troupes

et blessés tout en continuant son service, il est un

maillon dans la filière des passeurs convoyant

évadés, fugitifs puis clandestins puis assure le

ravitaillement du maquis constitué.

… Quand ces évadés arrivaient chez eux, ils ne

pouvaient pas se montrer sous peine d’être

arrêtés. Alors, ils rejoignaient De Gaulle ou les

maquis de la Résistance. A notre procès en

juillet 1944, le juge a dit que "la route du Rehthal

avait donné un régiment aux Alliés

contre l’Allemagne".

… Ceux de Reichshoffen avaient été pris, mais nous

ne le savions pas.

C’est pour cela que nous avons été arrêtés, ils

ont dit que les évadés allaient chez nous.

Léon Ramm aussi a été arrêté, avec des prisonniers,

et il a été emmené à Metz.

Lucien Fischer :

… Les gestapos voulaient me faire dire que je

connaissais ceux de Reichshoffen et je ne

savais pas qu’ils avaient été pris. Ils m’ont

fait jurer que je ne connaissais pas ceux de

Reichshoffen. J’ai toujours prétendu à la gestapo

que j’étais innocent :

j’ai juré et je leur ai dit : ”Si vous me

fusillez, vous fusillez un innocent !”.

Au bout de deux semaines, ils m’ont dit : “ On

va vous envoyer à Schirmeck et on va vous

présenter ceux de Reichshoffen”. Je suis arrivé à

Schirmeck à la fin mars, avec deux SS

qui avaient ordre de me mettre dans une cellule isolée.

Mais les SS étaient fatigués et ils m’ont jeté

dans une baraque, pour aller plus vite.

Quand le commandant Karl Buck a su cela, il a voulu

fusiller les deux SS.

Karl Buck, commandant du camp de sûreté de

Schirmeck, sera condamné à mort à la Libération.

Mais n’effectuera, dans les faits,

qu’une dizaine d’années de prison. © La Nuée

Bleue

Quand je suis entré dans la baraque, il y avait bien une

vingtaine de prisonniers qui m’ont

entouré pour avoir des nouvelles de l’extérieur.

J’ai dit que je ne savais rien. Et puis,

j’entends une voix qui dit :”Lucien, c’est

toi ?”

C’était mon père !

On a parlé toute la nuit : il m’a dit que ceux de

Reichshoffen étaient là.

J’avais décidé de ne jamais rien avouer. Mais

alors, je savais ce que les Allemands

savaient déjà, et je pouvais avouer ce qu’ils

savaient.

Le lendemain, le commandant Karl Buck m’a fait venir

à la Kommandantur encadré par

les deux SS qui m’avaient amené. Il les a insultés

et les a menacés de les faire fusiller.

Et les deux SS au garde-à-vous, à chaque insulte et à

chaque menace, disaient :

”Yawohl, Herr Kommandant !” en claquant les

talons.

Schirmeck était un camp qui dépendait du Struthof. Il

se trouvait à La Broque, et il n’en

reste rien aujourd’hui. J’en ai vu beaucoup qui

partaient pour le Struthof.

Les gestapos de Schirmeck m’ont interrogé durement.

Ils étaient deux :

Peters et Koch. Un jour que Koch était sorti, Peters

m’a dit :

“Mentez pour sauver votre vie”.

LE

PROCES DE 1943 !

Au procès, en 1943, le procureur allemand a dit :

”Dans tous les camps d’Allemagne, on connait

Reichshoffen et le Rehthal.”

Lucien Fischer rapporte :

On était 27 accusés. Le procès a duré jusqu’au

22 Juillet 1944. C’était un samedi.

C’était le jour de l’attentat contre Hitler.

Au tribunal, ils étaient comme fous.

Ils discutaient, téléphonaient, ... mon avocat, un

alsacien qu’on m’avait donné parce que

je n’avais pas les moyens de m’en payer un,

m’a dit :

”Ils sont comme fous, ils ne m’écoutent même

pas !”.

J’ai alors cru que c’était fini pour nous !

Le juge a condamné Paul Rudloff à mort (peine commuée

en 8 ans de travaux forcés),

mon père et ma mère à 2 ans de travaux forcés et moi

à mort.

Mon avocat a fait commuer ma condamnation en 8 ans de

travaux forcés parce que je

n'avais pas 18 ans au moment des faits. Je suis resté en

cellule avec menottes et chaines.

Mon père et ma mère ont été en prison. J’ai

été envoyé à Ensisheim, près de Mulhouse,

puis à Ludwigsberg, à Ulm, à Flossenbourg près de la

Tchécoslovaquie : les Allemands

nous déplaçaient quand les Alliés avançaient.

J’ai fini par me retrouver à Bayreuth, en

octobre-novembre 1944, dans un commando qui

sortait les bombes non explosées. On sortait aussi les

morts qu’on trouvait sous les ruines

des maisons détruites par les bombardements.

EN

PRISON !

Témoignage de M. André STOLTZ :

Quelques mots pour vous faire connaître les raisons de

ces quelques lignes concernant la

famile Rudloff.

Mon père STOLTZ Emile, né en 1909, décédé en 1971,

ce dernier ancien prisonnier de guerre

et déporté politique ayant été

détenu à Schirmeck au camp du Struthof ma légué peu

avant sa

mort un dessin signé P. Rudloff

1943 réalisé selon ses dires au "charbon de

bois", moyen

utilisé en guise de crayon qui

devait faire défaut.

Pour descriptif, il s'agit d'un paysage d'automne avec un

avant plan représentant un ruisseau,

sous le dessin est porté l'inscription suivante :

In Mémoriam Parentium Meorum Filius Eorum Emilius STOLTZ

Schirmeck 1943.

(Emile Stoltz, pour la mémoire de ses

parents et leurs enfants)

STOLTZ Emile est né à Strasbourg le

12.09.1909, il est détenu depuis le16.12.1942

à Schirmeck et est sortie le 23.05.1944.

Monsieur Paul Rudloff a été gracié par les militaires

allemands, au Struthof il a continué à

exercer ses talents de peintre et de temps à autre un

officier allemand lui demandait

d'effectuer son portrait ou une autre peinture !

Paul Rudloff est interné à Schirmeck le 13 février

1943, il est libéré le 14 mars 1945 à

Bayreuth en Allemagne à 40km de la frontière Tchèque.

Dans la Chapelle de Wolfhartshoffen, Paul Rudloff a peint

la Jeanne d'Arc.

Détail de la peinture catholique (du XXe siècle) de

Paul Rudloff "Marie priant pour Bernadette

Soubirous et Jeanne d'Arc"

Durant la seconde guerre mondiale, ce

tableau a été décroché et mis à l'abri des

éventuels

collectionneurs allemands !

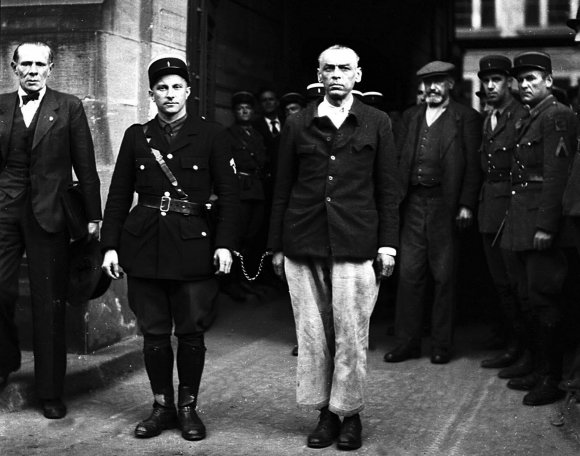

Des actes de résistance organisée, comme celles de la

filière de passage de prisonniers de

guerre de Reichshoffen est démantelée les 16, 22 et 24

février 1943.

Lors de l’arrestation de dix-huit de ses membres

faisant suite à des dénonciations.

Tous sont enfermés au Stalag de Schirmeck.

UN

GRAND SECRET, UNE GRANDE HUMILITE !

Suite du témoignage de Lucien Fischer :

… On n’a jamais su qui nous envoyait les

évadés. Aujourd’hui encore on l’ignore.

Mais nous ne savons pas non plus comment les évadés

sont passés après notre arrestation.

(C’était donc une organisation très

secrète, discrète avec des gens de confiance).

"On n'a jamais su qui nous envoyait les

évadés !"

Nous n’avions qu’une motivation : aider ceux

qui avaient besoin de nous.

Après la guerre, il n’y a pas eu de règlements de

compte dans notre région.

Il y avait bien des gens qui étaient pro-allemands mais

on savait qu’ils ne dénonceraient

personne.

On ne voulait pas être des héros, on voulait seulement

continuer à vivre …

UN

AUTRE PASSEUR !

François Grussemeyer (Ancien député Maire

de Reichshoffen)

Incorporé au 5e régiment du Génie à Versailles, il

est fait prisonnier par les Allemands en

juin 1940. De retour chez lui, il se lance dans la

Résistance et rejoint la filière des passeurs

de Reichshoffen, qui faisait évader des prisonniers.

Arrêté par la Gestapo en février 1943, il est interné

au camp de Schirmeck le 18 février,

puis incorporé de force dans la Wehrmacht et envoyé en

Tchécoslovaquie, en Crimée et

en Pologne. Rapatrié du front de l'Est en juin 1945.

Extrait des DNA

"On ne saurait tracer un tableau fidèle de ce que

les Alsaciens ont fait non seulement en

Alsace mais encore dans les autres régions de

l’Allemagne.

De nombreux Alsaciens se trouvant de force éloignés de

leur pays natal ont travaillé à leur

compte personnel. Si certaines mesures ont surgi du

nombre et attiré particulièrement

l’attention publique, c’est grâce aux procès

retentissants et à leurs condamnations".

http://www.resistance-deportation.org/

UNE

AUTOROUTE DE L'EVASION !

Eric Le Normand président de

l'Association AERIA insiste sur le fait que la

résistance à

Reichshoffen s’est vraiment

illustrée par "les filières

d’évasions".

Elle est l’œuvre de 2

hommes, puis l’organisation s’est étoffée.

Paul Rudloff était peintre et

Alphonse Burckert était boulanger.

C’est l’association de ces

2 hommes qui a mis en place toute une organisation dans

le secteur

de Reichshoffen, et petit à petit

l'organisation s'en renforcée avec d’autres

personnes dans

d’autres villages dont

notamment Artzviller et le Rehthal.

Cette filière d’évasion a

vraiment fonctionnée d’une manière très

importante.

Nous savons qu’au Rehthal, il y

a eu 3 000 personnes qui sont passées, on imagine

qu’une

partie provenait de Reichshoffen.

Après le démantèlement de toute

la filière, du Rehthal jusqu’à Reichshoffen, le

procureur

allemand parlait de groupe

d’évasions, "d’autoroute de

l’évasion !"

L'autoroute de la liberté !

Essentiellement des prisonniers de guerre qui

s’étaient évadés de Stalags (camp de

prisonniers soldats) ou d’Oflags (camp de

prisonniers officiers) en Allemagne.

Les prisonniers de guerre arrivaient

toujours au niveau des villes importantes le long du

Rhin,

et ensuite allaient vers des

villages comme Reichshoffen qui était des relais pour

ensuite

continuer vers la nouvelle

frontière (entre l'Alsace annexée et la France).

Au début, il y avait surtout des

prisonniers de guerre, dans les années 1940-1941, mais

par la

suite il y a eu une diversification

de tous ces individus qui ont voulu franchir la

frontière et à

ce moment-là on a eu des femmes,

des enfants, des familles, par exemple des familles

juives

qui ont voulu fuir l’Alsace.

Vous avez également des familles de

résistants qui ont voulu fuir l’Alsace, des

résistants

eux-mêmes, ceux qui ont été «

Grillés » !

C’était devenu des passages

plus difficiles et c’est ainsi qu’on a vu les

premières filières

d’évasions détruites par les

agents de la Gestapo.

Notons que les Alsaciens n’ont pas résisté comme

le reste de la France avec l’image qu’on a

de Jean moulin, du Général de

Gaulle, des maquis, des FFI, et autres.

En Alsace, il y a eu une résistance

spécifique, dont Reichshoffen est un excellent exemple,

des filières d’évasions il

n’y a avait pas partout en France.

En Alsace, vous aviez les filières

d'évasions et la résistance des Malgré-nous.

Si la frontière était marquée

entre l’Alsace et le reste de la France, elle

n’était pas marquée

entre l’Alsace et le Reich

Nazi. Les Alsaciens pouvaient aller dans le Reich,

justement pour

rapporter des renseignements mais

également pour rapporter des prisonniers de guerre

directement des camps. Nous avons

vraiment une résistance spécifique.

PROJET AERIA :

Le projet de réalisation du cédérom "La

Résistance des Alsaciens" devrait être finalisé

en

2016.

Les particuliers en possession d’informations ou

d’archives privées. Leur prêt, textes et

photos, sera essentiel pour enrichir les connaissances et

rendre plus intéressant l’espace

multimédia novateur.

AERIA CONTACT : laresistancedesalsaciens@gmail.com.

http://www.aeri-resistance.com/

GUIDER

VERS LA LIBERTE !

La Place des passeurs à Abreschviller

(inaugurée en 2011)

Lors de l'inauguration en 2011, de la place des Passeurs

à Abreschviller, dans son discours,

Michel Henry mentionne "en juin 1940, des milliers

de soldats prisonniers furent rassemblées

dans les camps provisoires à Sarrebourg, les évasions

commencèrent dès cette date".

En juillet 1940, la frontière de 1871 fut rétablie

séparant la Moselle de la France.

Des filières d’évasions se mirent en place à ce

moment-là.

Les évadés qui s’égaraient arrivèrent à

Abreschviller, où il n’y avait pas de filière (de

passeurs)

mais une nébuleuse bonne volonté. La population les

accueillait, les nourrissait, parfois les

habillait et "les guidait vers la liberté".

Leur sécurité l’exigeant, les passeurs ne

laissèrent

aucune archive, leur histoire ne peut être établie

qu’à partir de témoignage et des aveux fait

à la police allemande et aux tribunaux par ceux qui

furent arrêtés et condamnés.

Dans ce cas, ils minimisaient leur action. De nombreuses

personnes d’Abreschviller furent

arrêtées, condamnées, internées, et certains mourir

en déportation.

Les témoins de cette époque sont devenus rares. Aussi,

nous sommes très reconnaissant

à Monsieur Lucien Fischer qui fut l’un des

principaux passeurs de la filière du Rehthal qui a

mené des milliers d’évadés vers la France, il

réhausse cette inauguration par sa présence.

Ce souvenir de ces humbles héros s’estompe...

Le village d’Abreschwiller s’honore en plaçant

leur souvenir au centre de la cité à proximité

du futur groupe scolaire mettant ainsi à la portée de

nos enfants le souvenir de ceux qui

furent nos premiers résistants, les plus constants, les

plus désintéressés et les plus modestes.

LITTERATURE

ET PRESSE !

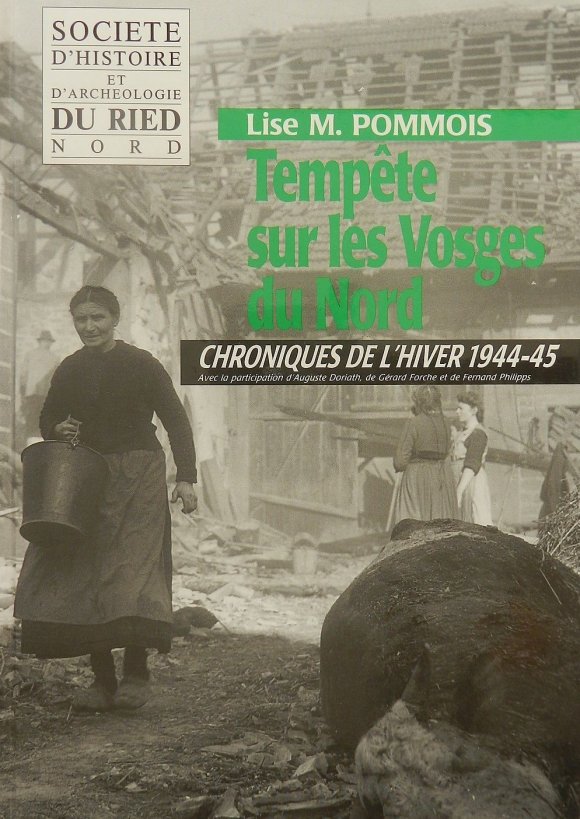

Lise POMMOIS - Fernand Philipps ..., "Tempête sur

les Vosges du Nord".

Chroniques de l'hiver 1944-45.

Edité par la Société d'histoire et d'archéologie du

Ried-Nord

(16, rue de la Gare, 67410 Drusenheim).

Description minutieuse de l'offensive allemande Nordwind

où les Allemands parvinrent

jusqu'à Wingen près de la Petite-Pierre.

En outre des renseignements utiles sur la filière des

passeurs de Reichshoffen-Rehthal près

de Plaine-de-Walsch. Avec de nombreuses photographies.

JOURNAL

"DNA" : UN NID DE FRANCAIS, A REICHSHOFFEN !

La plume adroite de la journaliste des DNA Geneviève

Lecointre retrace l'histoire des passeurs,

résistants de l'ombre :

Une Journée de la résistance aura désormais lieu

chaque 27 mai, selon une proposition de loi

votée en juillet par le Parlement. À Reichshoffen, une

discrète stèle de grès rose raconte

l'histoire des habitants qui ont risqué leur vie en

cachant des prisonniers durant la Seconde

Guerre mondiale.

La stèle en mémoire des passeurs de

Reichshoffen.

Ils sont peut-être arrivés par là, sur ce chemin qui

descend de la vallée du Schwarzbach à

travers la forêt... Durant la Seconde Guerre mondiale,

des prisonniers français évadés

d'Allemagne ont trouvé refuge à Reichshoffen. Des

habitants les ont cachés au péril de leur vie,

avant de les aider à rejoindre la « France de

l'intérieur ».

La ville était occupée depuis le 19 juin 1940. «À

midi, trois soldats allemands très arrogants se

sont postés au carrefour de l'ancienne mairie. Le gros

de la troupe est arrivé ensuite à

bicyclette» se souvient Fernand Phillipps qui avait 15

ans à l'époque.

Dans cette bourgade connue pour être un Franzosennest

"un nid de français" cela était mal

vécu.

Dans la ville occupée, des prisonniers ont cependant

commencé à arriver seul ou à deux,

toujours la nuit. « Ils devaient passer par

Obersteinbach et se repérer grâce au clocher de

l'église haut de 72 mètres », suppose Fernand Philipps

qui a fait des recherches sur cette

période restée occulte.

Un mystérieux indicateur leur aurait fourni des adresses

sûres où ils pourraient se mettre à

l'abri, une fois la frontière passée...

Ils avaient entendu parler de planques «aménagées dans

le clocher de l'église et dans un autel

creux au fond de l'édifice. En le tirant du mur, ils

découvraient une alcôve pour une ou deux

personnes dans laquelle ils pouvaient se glisser et se

reposer en attendant qu'on vienne les

chercher».

Seul un petit noyau était dans la confidence. Car la

filière aujourd'hui dite des « passeurs »

s'était organisée.

À sa tête, l'artiste peintre local Paul Rudloff. «

Seul un petit noyau d'ouvriers, d'artisans,

d'employés et d'agriculteurs du coin était dans la

confidence. Le plus souvent, leur rôle se

limitait à accueillir les prisonniers et à les conduire

dans les fermes en périphérie de la ville »

parfois en les cachant quelque temps dans le petit

oratoire de la famille Singer au cimetière.

Si Fernand Philipps connaît si bien l'histoire, c'est

que son père Luc, tailleur de profession,

retouchait fréquemment les fripes dont on avait revêtu

les évadés. « S'ils se faisaient prendre

avec des manches trop longues ou des bas de pantalon trop

courts, les Allemands auraient

trouvé ça louche. S'ils présentaient bien, ils

pouvaient passer pour des gens de chez nous. »

Il ne fallait pas s'éterniser à Reichshoffen mais

gagner rapidement la gare, noeud ferroviaire

idéal pour quitter la zone frontière et s'enfoncer à

l'intérieur des terres, réputées plus sûres.

« De très jeunes filles de 17 ou 18 ans, dont il faut

reconnaître le courage, faut-il dire

l'inconscience, étaient mises dans le secret parce

qu'elles étaient moins suspectes que les

hommes », raconte Fernand Philipps. « Elles achetaient

le billet en choisissant un guichetier

de confiance. »

La ruse consistait à partir en direction de Strasbourg

plutôt que de la Moselle.

« Une seconde adolescente montait dans le train et

descendait à Haguenau pour acheter un

billet pour Sarrebourg ou ailleurs. Elle le glissait dans

une revue allemande qu'elle posait sur

une charrette à bagages. Le prisonnier le récupérait

et poursuivait sa route vers l'autre côté

des Vosges où il était pris en charge par d'autres

passeurs. »

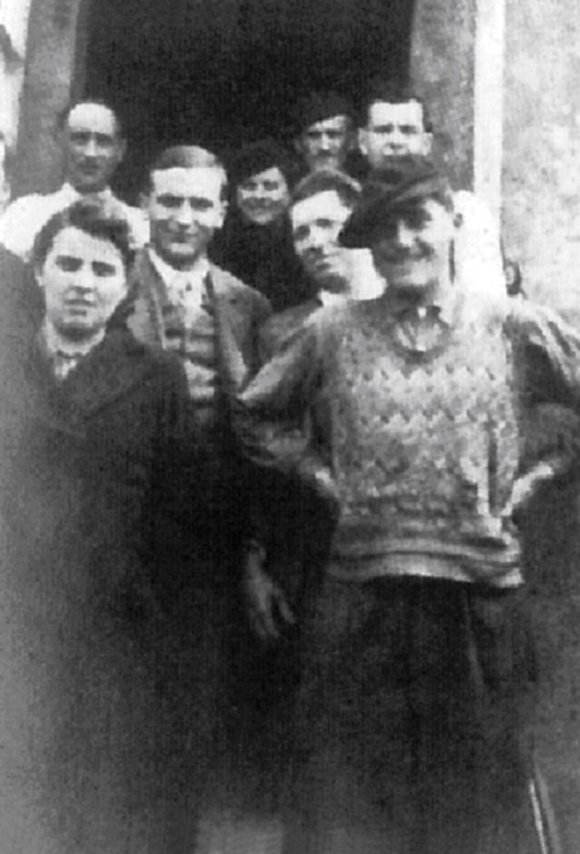

Devant à partir de la gauche : Lucie

Rickling et Lucien Fischer

Derrière : ..., ..., Jeanne Koessler, ..., ..., ...

Piégés par la Gestapo :

Combien de personnes ont-elles été ainsi sauvées ? «

Difficile à dire, reconnaît Fernand

Philipps.

Peut-être une vingtaine... » avant que la Gestapo ne se

doute de quelque chose.

« Les nazis ont envoyé de Nancy un nommé Chavannes. Il

s'est installé avec une jolie femme

à l'auberge de l'Ange d'or où Paul Rudloff prenait

régulièrement son café.

Heureux de rencontrer cet homme francophone et bien mis,

le chef de la filière s'est peut-être

montré trop confiant... », relate Fernand Phillipps.

Les 13 et 14 mars 1942, une trentaine de passeurs

étaient arrêtés et conduits au camp de

Schirmeck. « Heureusement, mon père n'en faisait pas

partie », précise-t-il.

Considéré comme « l'organisateur de ce trafic », Paul

Rudloff a été condamné à mort avant

de voir sa peine commuée en dix années de travaux

forcés. Après la Libération, il est revenu

avec tous les autres dans la cité des Cuirassiers « et

personne n'a plus voulu en parler ».

En 1941, tout était en friche et

inhabité ! (Chemin des Passeurs)

Des lettres au fond des tiroirs :

Le temps a passé. Tous les passeurs sont aujourd'hui

décédés et seules des lettres retrouvées

par des enfants, des petits-enfants au fond des tiroirs

témoignent du courage de ces résistants.

Fernand Philipps déplie un papier jauni, s'éclaircit la

voix et lit : « Lille, le 19 juin 1956.

Vous m'avez recueilli, c'était en mars 1942, je pense

souvent à tous ces chers amis de

Reichshoffen, Rudloff, le brave coiffeur, l'admirable

tailleur et tous les autres. »

Une missive reconnaissante signée de la main d'un ancien

prisonnier.

De son secrétaire, il sort aussi une photo, hésite à

la montrer. Un homme décharné est allongé

sur un lit : « Il s'appelait Paul Walz. Instituteur à

Niederbronn-les-Bains puis à Reichshoffen,

il avait été envoyé en Allemagne pour être initié

aux méthodes nazies.

Je pense que c'est lui qui a donné aux évadés des

adresses à Reichshoffen parce qu'il a été

condamné à mort et envoyé dans les plus rudes prisons

d'Allemagne avant d'être libéré par

les Américains. » Soigné en Suisse durant plusieurs

mois, l'enseignant est revenu en Alsace

du Nord où il s'est éteint à la fin des années 1990.

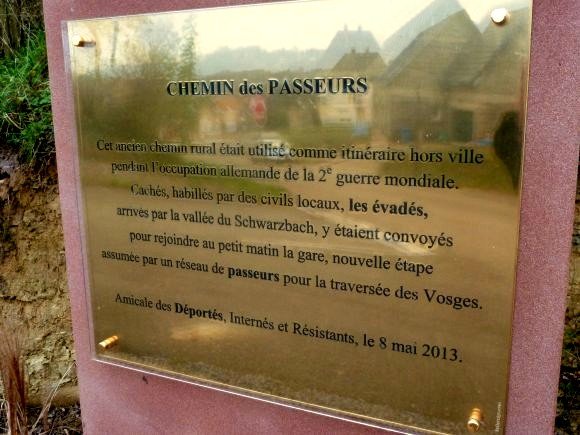

Au mois de mai 2013, l'Amicale des déportés, internés

et résistants inaugurait une stèle à

l'angle de la rue des Cigognes et du chemin des Passeurs.

Pour que les passants se souviennent que « cet ancien

chemin rural était utilisé comme

itinéraire pendant l'occupation allemande de la Seconde

Guerre mondiale » et que les évadés

ont été « cachés, habillés par des civils locaux ».

Une petite plaque de cuivre sur un morceau de grès rose

au bas de la vallée du Schwarzbach,

aussi forte et discrète que l'action de ces résistants.

Le chemin des passeurs à Reichshoffen

Liens configurés pour Internet Explorer :

Témoignage d'un malgré-nous

Autre témoignage

Source des informations : Lucien

Fischer, DNA, Républicain Lorrain, SHARE, AERIA

Lien FILIERE

DE REICHSHOFFEN

|

|